当前我国老龄化程度持续加深,老年人心理健康问题愈发凸显。心理韧性作为关乎老年人生活质量与社会和谐的重要因素,尽管国内外对老年人心理韧性的研究不断深入,但仍存在诸多不足。

作为新时代的大学生,关注长辈们的精神状态,不仅仅是我们肩负的责任,更是我们发自内心想要践行的行动。因此,我们组建了“银发心芽:老年人心理韧性现状及提升路径研究”志愿者团队,希望能够基于调查收集到的信息,明晰不同老年群体的心理韧性现状及其影响因素,使团队能从社区层面提出具有针对性与可复制性的心理韧性提升路径,以回应不同老年群体的心理需求,推动优质老龄化进程。

扎根社区,搭建服务桥梁

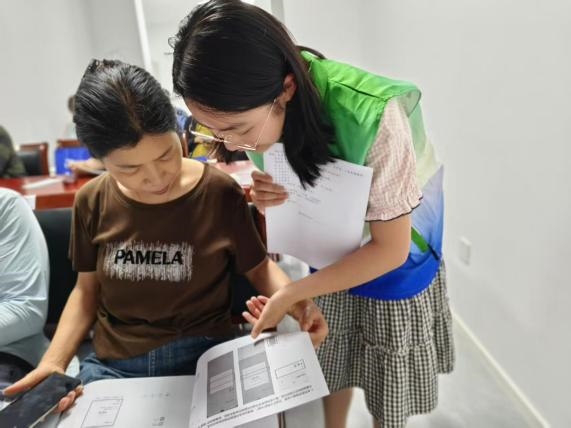

第一站,团队受邀辅助丹阳市芳草社区开展老年人智能技术专项普及培训活动,旨在通过手把手教学帮助社区老人跨越“数字鸿沟”。同时团队成员借助这一贴近老年人的契机,同步推进心理韧性及社区活动参与情况的调查工作。

培训中,团队成员们围绕智能手机基础操作、防诈骗知识等老人日常需求较高的内容展开,将现场演示与一对一指导相结合,耐心解答老人们的疑问。在互动过程中,团队成员自然融入调研环节,通过轻松的聊天式提问收集信息,既保障了调查的真实性,也让老人们在学习中感受到关怀。

第二站,同学们受邀参与丹阳市滨河社区慈善工作站授牌仪式,见证这一助力滨河社区公益为老服务体系优化升级的重要节点。

仪式现场,团队成员与社区工作者、居民代表共同见证牌匾授予,期间还与慈善工作站负责人就未来老年人关爱服务合作方向进行初步交流,为后续依托工作站开展老年人心理帮扶活动等打下基础。

深入调研,以数据凝温度

6月28日,经过多轮打磨修订,团队最终敲定调研问卷,涵盖家庭结构、社会参与等维度,搭配CD-RISC心理韧性量表,全面开启数据采集工作,以获取老年人的真实需求。

此次数据收集采用线上线下相结合的方式,队员深入社区、老年大学等场所开展实地调研,同步通过线上渠道拓展样本,力求全面掌握不同老年群体的心理韧性现状,为后续研究奠定扎实的数据基础。

暑期,团队在江苏、山东、河南3省5市开展了老年人心理韧性现状调查。团队希望通过此次调查不同老年群体的心理韧性现状及其影响因素,并基于调查结果探索社区层面的老年人心理韧性差异化提升路径。

为精准探索不同老年群体的心理韧性现状及需求,队员们以社会流动、社会参与等八大维度为分析框架,构建老年群体分类体系。此外,团队成员进一步结合不同场景,精准锁定调研对象。在医院候诊区,队员们耐心询问身体欠佳的老人“生活中遇到了困难,您一般会如何处理?”;傍晚的小区广场上,围着跳广场舞的活力老人,追问“如果碰到困难阻碍,您依然能把自己想做的事做成吗?”;学区房边,陪随迁老人话家常,顺势问:“您平时会学点知识技能吗?”。

团队成员穿梭在社区、公园与老年活动中心等场所,通过逐户走访、耐心询问及240+个小时的忙碌,团队最终收集到1500+份问卷和50+份访谈记录,累计覆盖到1550余位老年人。每一份数据,都浸着队员们的汗水,更藏着不同老年群体的真实需求。

探索路径,助力银发心韧

7月16日—7月31日,调研团队对采集的数据进行了系统整理与分析。队员们希望通过对1550余份问卷进行数据分析,探究不同老年群体的心理韧性现状及其影响因素,并通过梳理访谈记录挖掘不同老年群体的实际需求。

通过这一阶段的实践探索,团队将采访收集的数据与材料进行初步整理后发现:按年龄划分,低龄老人整体心理韧性较强,高龄老人心理韧性相对较弱。按性别划分,男性老人在面对重大生活变故时,更倾向于独自承担压力,女性老人心理韧性呈现出较强的“韧性”,在采访时团队明显发现女性老人更加愿意进行沟通和倾诉;按教育程度划分,较高教育程度老人心理韧性普遍较好,较低教育程度老人在应对复杂问题时,因自身认知局限而感到无力;按健康状态划分,健康状态良好的老人心理韧性较强反之则较弱,在采访时也更多表现出消极状态;按经济水平划分,经济宽裕老人心理韧性较好反之同样较弱,面对生活的压力也较大;按家庭结构划分,与子女同住老人心理韧性受子女影响较大,若与子女关系和睦则韧性较强,相反则较弱,独居或空巢老人心理韧性整体偏弱;按社会流动划分,主动流动的老人因积极融入环境而心理韧性较强或因文化差异,缺乏社交,心理韧性较弱。被动流动的老人则因突发变动缺乏安全感心理韧性表现欠佳或因生活稳定,适应能力好而较强;按社会参与划分,社会参与度高老人如跳广场舞的活力老人,心理韧性较强,反之则较弱。

年龄增长会带来身体机能衰退和社会角色转变;不同性别的会使情感表达和应对方式差异;教育程度能直接影响老年人的认知水平和问题解决能力;身体是老年人保持积极心态和应对困难的基础;经济水平是其在面对困难时的底气;和谐的家庭关系和家人的支持是老年人心理韧性的重要支撑;社会流动频繁的老人积累了更多的适应经验和解决问题的能力或因频繁流动的思乡情结影响;社会参与能为老年人提供社交平台和情感支持。年龄、性别、教育程度、健康状态、经济水平、家庭结构、社会流动、社会参与是影响老年人心理韧性的重要因素。

在与相关为老服务机构进行合作时,团队将依据本阶段团队的实践探索结果,对为老服务的方案进行相应的调整。例如:按年龄维度可以多开展男性老人讲座,鼓励老人们多开口、多沟通,女性老人则扩大广场舞、手工制作、编织等女性参与度高的活动规模;按教育程度维度则较高教育程度老人多开展文化沙龙等活动,满足其较高的精神需求,较低教育程度老人则多开展通俗易懂的生活技能培训,让他们在学习中获得实用知识;按家庭结构维度则与子女同住老人可以多为他们讲解亲子沟通技巧、家庭关系处理方法等,独居或空巢老人社区可以多定期组织集体聚餐、节日庆祝等活动。另外,将激励、反馈、监测机制全程落实,让为老服务踏踏实实落地并不断优化。

8月1日—8月20日,通过20天的走访洽谈,调研团队已与丹阳市多社区合作展开实地试点,并已获丹阳市老年大学、丹阳市人民政府等5家单位推荐,后续将持续拓展合作。

实践感悟,助推优质老龄化

对同学们而言,本次活动是走出课本的“成长课”。敲开老人家的门、听老人们讲过去的故事,获取的1500余份真实问卷与访谈数据才能真正了解到老人们的需求,提出适合于老人的服务提升方案。

未来,团队还将把项目打造成学生社会实践品牌平台,严格落实“社区有我 青春报到”行动,在未来继续组织三下乡团队接力开展研究与服务,壮大志愿者团队,使项目成果长期惠及广大老年人,助力完善社会养老服务体系,促进社会和谐稳定。

文字:赵思尧 王怡 程慧茹 王彤

图片:“银发心芽:老年人心理韧性现状及提升路径研究”团队